– Paru le 28.11.2009 dans Le Figaro Madame , par Dalila Kerchouche

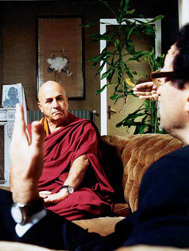

Madame Figaro. – Vous pointez tous les deux l’urgence de réagir face à un modèle qui craque de toutes parts. Mais votre inquiétude, Daniel Cohen, s’oppose à la confiance inébranlable en l’homme de Matthieu Ricard…

Daniel Cohen. – Nous vivons une situation inédite. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une seule civilisation domine la Terre : notre modèle occidental matérialiste, construit sur le « toujours plus ». Or, à l’heure où notre mode de vie consumériste se propage sur toute la planète, notamment en Chine et en Inde, ce modèle bute sur la contrainte écologique et va peut-être rencontrer ses limites ! C’est ce « peut-être » qui nourrit mon inquiétude. Car nous filons droit vers un suicide collectif. Je préfère considérer que le pire est possible, car c’est, à mon avis, la seule manière de l’éviter.

Matthieu Ricard. – Je partage votre sentiment, le danger est énorme. C’est même le plus grand auquel l’humanité ait jamais fait face ! Voilà pourquoi nous ne devons pas perdre un instant. Pour moi, ce n’est pas la magnitude de la tâche qui compte, mais celle du courage. L’intelligence humaine en est capable. L’écologie, qui il y a dix ans faisait sourire, est aujourd’hui au cœur des débats publics, et face à ce défi, nous dépendons plus que jamais les uns des autres. Cela m’aide à croire que nous avons tous en nous un potentiel pour plus d’altruisme et de solidarité. Et seules ces qualités humaines peuvent provoquer le sursaut de conscience qui nous sauvera de la débâcle.

Ne sommes-nous pas devenus trop individualistes pour imaginer des solutions collectives ?

D. C. – Contrairement aux idées reçues, le capitalisme ne nous a pas rendus égoïstes ! Dans mon livre, j’essaie de montrer que notre curseur moral varie en fonction des périodes de croissance. Les valeurs de coopération et de solidarité s’épanouissent dans les époques prospères. Dépassés par une richesse que nous n’avions pas prévue, nous sommes plus enclins à partager. C’est pendant les Trente Glorieuses que la France a instauré la Sécurité sociale et favorisé la solidarité entre les générations, avec un système de retraite par répartitions. Aujourd’hui, crise oblige, la société valorise le chacun pour soi.

M. R. – Le problème, c’est que le futur ne nous fait pas mal – du moins pas encore. L’évolution nous a programmés à réagir émotionnellement devant un danger immédiat, lorsque, par exemple, un tigre nous attaque. Mais pas devant une menace à venir dans vingt ans ! Récemment, j’ai entendu Steve Forbes, magnat de la presse et milliardaire américain, dire à la

télévision : « Pour moi, se préoccuper de ce qui va se passer dans cent ans est absurde. » J’ai failli tomber à la renverse ! Investir dans le long terme n’a peut-être aucun sens pour l’économie égoïste pure. Mais pour l’humanité, c’est vital ! Toutes ces crises, qu’elles soient écologiques ou économiques, sont avant tout des crises morales.

« La crise a été réglée trop vite »

Alors qu’elle en était la grande absente, la morale avec la crise s’est réinvitée dans le discours économique…

D. C. – Oui, mais il y a eu une rupture au début des années 90. Avec la chute du mur de Berlin, l’Occident s’imagine qu’il peut oublier la guerre froide, car, au fond, elle est perdue pour l’autre camp. On décide de tourner la page du XXe siècle. En abolissant l’ombre portée des deux guerres mondiales, le capitalisme pense qu’il peut produire sa propre morale. On s’affranchit d’une régulation tatillonne des marchés financiers et de l’encadrement des prises de risques. Et on démantèle les mécanismes de solidarité traditionnels. Vingt-cinq ans plus tard, on voit le résultat. La crise d’aujourd’hui ressemble à celle de 1929. C’est à nouveau une défaite de la régulation, et donc du collectif. Nous sommes dans un schéma de répétition.

M. R. – Au Forum de Davos, en janvier dernier, plusieurs grands financiers m’ont confié leurs problèmes de conscience. Le hic, c’est qu’ils ne savent pas comment changer de système. Daniel Cohen, existe-t-il, d’après vous, un modèle économique global qui inclut davantage d’altruisme ?

D. C. – Je l’ignore. Mais depuis trente ans, on a cru qu’on pouvait totalement ignorer le collectif et la coopération. Nous devons retrouver un équilibre qui s’est rompu. Et cela nécessite un important travail de production de biens publics, pour baisser le coût du logement et des transports, par exemple. Peut-être devrait-on s’inspirer du modèle social démocrate des pays scandinaves.

Pensez-vous que la crise ait créé un choc suffisant pour restaurer, chez les décideurs économiques, plus de responsabilités écologiques et sociales ?

D. C. – Au début, oui ! Très vite a circulé l’idée qu’on allait se ressaisir. L’opinion publique a tout de suite fait le lien entre crise financière et crise écologique. Maintenant… je n’en suis plus si sûr. À Wall Street, les banques ont versé 140 milliards de dollars à leurs salariés pour 2009. Paradoxalement, la crise a été réglée trop vite pour que l’on en tire les conséquences. Nous retombons dans nos travers pathologiques.

Peur de l’avenir, stress au travail… Les Français semblent avoir perdu leur joie de vivre et s’enlisent dans la morosité. Quel est ce mal-être insidieux qui nous ronge ?

D. C. – Pour comprendre ce qui cloche dans nos sociétés industrielles, il faut arriver au cœur de ce logiciel qui veut que, bien que trois ou quatre fois plus riches que dans l’après-guerre, nous vivons comme beaucoup plus pauvres. Pourquoi ? Parce que, pendant les Trente Glorieuses, tout paraissait possible dans une société en forte croissance, notamment en matière de mobilité et d’ambition sociale. Un ouvrier, par exemple, était « à dix ans » d’un cadre en termes de revenus et de biens d’équipements (voiture, télévision…). Avec le taux de croissance actuel, l’écart s’est creusé à trente ans. Ce qui apaisait la société de nos parents – l’idée que nous n’étions jamais très loin les uns des autres – a disparu. À partir du moment où les destins sociaux divergent, les inégalités deviennent sources de frustration, et donc de souffrance.

M. R. – J’ajouterai qu’à trop fonder notre bonheur sur la consommation, nous avons placé nos craintes et nos espoirs en dehors de nous-mêmes. Cela revient à boire de l’eau salée. Plus on en boit, plus on a soif. Nous sommes lancés dans une course aux plaisirs qui ne donne qu’une succession de sensations agréables et une impression de désenchantement en fin de course, voire d’épuisement. Et nous négligeons les conditions intérieures d’un bonheur authentique.

La fin de l’ère du jetable ?

On a réalisé combien notre addiction à consommer menaçait la planète. Mais comment s’en désintoxiquer ?

M. R. – En Occident, nous sommes complètement sous-développés dans ce que Socrate appelait « eudemonia », c’est-à-dire un sentiment intérieur de sérénité. Le spirituel, au sens de travail sur l’esprit, peut nous aider à retrouver une plénitude dans l’existence. Grâce à la méditation, par exemple, dont les bienfaits sont avérés scientifiquement : elle provoque des modifications profondes dans le cerveau. En très peu de temps ! Une pratique de trente minutes par jour pendant huit semaines diminue l’anxiété, améliore l’équilibre émotionnel et atténue les phénomènes d’accoutumance.

D. C. – C’est très intéressant ! Et je pense qu’on peut appliquer ce processus aussi bien à l’individu qu’au collectif. Comme on apprend aux drogués à se désintoxiquer, on peut se libérer collectivement des pulsions qui nous poussent à consommer. Avec les phénomènes du bio ou de la consommation durable, nous sommes en train de retrouver des mécanismes collectifs de mode qui ringardisent l’ère du jetable.

Quelles sont aujourd’hui vos raisons d’espérer ?

M. R. – Une phrase de l’écrivain Romain Rolland : « Si le bonheur égoïste est le seul but de votre existence, votre existence sera bientôt sans but. » Cela ne signifie pas que l’on doive se sacrifier pour la communauté. Mais on gagnera forcément à être plus altruiste. On est tous dans le même bateau. Et on doit tous arriver à bon port. La coopération est essentielle pour la fin du voyage.

D. C. – N’opposons pas altruisme et individualisme. Quand on interroge les Français sur ce qui les pousse à manger bio, ils répondent que c’est bon pour eux-mêmes et pour la planète. C’est cette articulation qu’il faut trouver. La période est propice. Les deux grandes révolutions de l’humanité, néolithique et industrielle, ont été précédées par des crises morales. Nous vivons peut-être aujourd’hui les prémices d’une révolution morale qui peut transformer le monde.

– Source : Le Figaro Madame