mercredi 13 janvier 2010

Il démontrait pourquoi le Zen est à la fois prodigieusement difficile et parfaitement simple, pourquoi il est à la fois hermétique et évident, pourquoi l’infini, l’éternel, est précisément la même chose que votre nez à cet instant, pourquoi la morale est en même temps essentielle à la vie spirituelle et sans rapport avec elle, et pourquoi Jiriki (la voie de l’effort personnel) arrive finalement au même point que Tariki (la voie de l’éveil par la foi pure). L’astuce, pour qui cherchait à suivre Suzuki, consistait à ne jamais « rester sur place » comme si vous aviez enfin compris son argument et que vous vous sentiez sur une base solide — car l’instant d’après il vous faisait voir que vous n’aviez rien compris du tout.

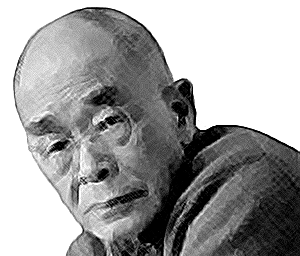

Suzuki se situait aussi hors de la routine commune en ce que, sans faire étalage d’excentricité, il n’affectait pas la « personnalité zen » coutumière que l’on rencontre chez les moines japonais. Quiconque, lui rendant visite pour la première fois, s’attendait à trouver un vieux monsieur aux yeux étincelants, assis dans une pièce nue du genre shibui, et prêt à vous entraîner dans un échange de réparties, eût été vraiment fort étonné. Car Suzuki, avec ses sourcils merveilleux, ressemblait davantage à un intellectuel taoïste chinois — une espèce de Lao-Tseu lettré — qui aurait le don, comme tous les bons taoïstes, de ce qu’il faut bien nommer l’humour métaphysique. De temps à autre ses yeux brillaient, comme s’il venait de percevoir la Plaisanterie ultime, et comme si, par compassion pour ceux qui l’auraient manquée, il se retenait de rire tout haut.

Il vivait dans la partie aménagée à la mode occidentale de sa maison de Kamakura, complètement entouré de piles de livres et de monceaux de papier. Ce désordre d’intellectuel s’étendait sur plusieurs pièces. Dans chacune d’elles il écrivait un livre différent, ou bien un chapitre différent d’un même livre. Il pouvait ainsi se déplacer de pièce en pièce sans avoir à ranger son matériau de référence chaque fois qu’il se sentait d’humeur à travailler sur un projet plutôt que sur un autre; mais mademoiselle Okamura, son admirable secrétaire (qui était en réalité une aspara envoyée du Paradis de l’Ouest pour s’occuper de lui pendant sa vieillesse) avait malgré tout l’air de toujours connaître l’endroit où se trouvait toute chose.

Suzuki parlait lentement, sans hâte, d’une voix douce, en un excellent anglais qui avait léger accent accent japonais, très agréable à nos oreilles. Pendant la conversation, il s’expliquait presque toujours à l’aide d’une plume et de papier, dessinant des diagrammes pour illustrer son argument et des idéogrammes chinois pour identifier ses termes. Quoique faisant preuve d’une patience infinie, il avait le don de dégonfler les arguments boursouflés ou le pédantisme académique, sans pour autant froisser. Je me souviens d’une conférence où quelqu’un lui demanda: « Dr Suzuki, lorsque vous utilisez le mot ‘réalité’, cherchez-vous par là à désigner la réalité relative du monde physique, ou la réalité absolue du monde transcendant ? » Il ferma les yeux et prit cette attitude caractéristique que certains étudiants appelaient « faire un Suzuki » et où l’on ne pouvait déceler s’il dormait ou s’il méditait. Après une minute de silence environ, mais qui parût plus longue, il ouvrit les yeux et répondit: « Oui ».

Lors d’une classe sur les principes fondamentaux du bouddhisme: « Ce matin nous arrivons à Quatrième Vérité Essentielle… que l’on appelle Sentier à Huit Embranchements. Premier pas de Sentier à Huit Embranchements s’appelle Sho ken. Sho ken signifie Vue Correcte, parce que Vue Correcte n’est pas vue spéciale, pas vue définie. Deuxième pas de Sentier à Huit Embranchements… » (à ce point il y eut une longue pause) « Oh ! j’oublie deuxième pas. Cherchez donc dans le livre. » Dans le même esprit je me souviens de son discours au dernier meeting du World Congress of Faiths (Congrès mondial des Religions), aux vieux Queen’s Hall de Londres. Le thème en était « L’Idéal Spirituel Suprême », et après que plusieurs orateurs eurent dégoisé d’interminables platitudes, le tour de Suzuki arriva. « Lorsqu’on m’a demandé, dit-il, de parler de L’Idéal Spirituel Suprême, je ne savais pas trop quoi répondre. D’abord, je ne suis qu’un simple campagnard, venant d’une partie lointaine du monde et plongé soudain au coeur de cette cité grouillante qu’est Londres. Je me sens éberlué, et mon esprit refuse de fonctionner de la manière qui lui est coutumière, lorsque je suis dans mon pays. Deuxièmement, comment une personne auusi peu importante que moi pourrait-elle parler d’une chose aussi élevée que L’Idéal Spirituel Suprême ?… En réalité, je ne sais pas ce que signifie Spirituel, ni Idéal, ni ce qu’est L’Idéal Spirituel Suprême. » Et de consacrer le reste de son discours à la description de sa maison et de son jardin au Japon, en les comparant à la vie dans une grande cité. Lui qui avait traduit le Lankavatara Sutra ! Et le public, debout, lui fit une ovation.

Parfaitement conscient de la relativité et de l’insuffisance de toute opinion, il ne discutait jamais. Lorsqu’un étudiant essaya de l’entraîner dans la discussion de certains points sur lesquels le célèbre érudit bouddhiste Junjiro Takakusu était d’une opinion différente, son seul commentaire fut: « Ce monde est grand; suffisamment de place pour nous deux, le professeur Takakusu et moi-même. » Toutefois, il y eut quand même un différend — lorsque le penseur chinois Hu Shih l’accusa d’obscurantisme (d’affirmer que le Zen ne pouvait être exprimé en langage rationnel) et de n’avoir pas de sens historique. Mais, fort courtoisement, Suzuki répliqua: « Le maître zen, en général, méprise ceux qui se complaisent au colportage de paroles et d’idées, et il faut dire que sur ce chapitre Hu Shih et moi-même sommes de grands pêcheurs, assassins de Bouddhas et de patriarches: nous sommes tous les deux voués à l’enfer. »

Je n’ai jamais connu de grand érudit, de grand intellectuel, aussi dépourvu de suffisance. Lorsque je rencontrai Suzuki pour la première fois je fus abasourdi de l’entendre me demander (à moi qui avait alors vingt ans) mon avis sur la manière de préparer un certain article et, ayant eu le toupet de le lui donner, de voir qu’il le suivait. La suffisance, l’irascibilité de l’universitaire lui étaient tout à fait étrangères. Ainsi certains sinologues américains spécialistes des attaques confraternelles menées à coup d’apostilles, ont tendance à s’offusquer de son utilisation quelque peu désinvolte de la documentation et de « l’appareil critique » et à parler de lui comme d’un vulgaire vulgarisateur. Ils ne se rendent pas compte qu’il aimait sincèrement l’érudition et ne ressentait donc pas le besoin d’avoir « l’air d’un érudit ». Il n’avait pas besoin de faire usage de la bibliographie comme astuce pour mettre en avant sa personnalité.

Il se peut que l’essence de l’esprit de Suzuki ne puisse être saisie à la seule lecture de ses ouvrages: il faut avoir connu l’homme. Nombre de ses lecteurs se plaignent que son oeuvre diverge par trop du Zen — qu’elle est verbeuse, décousue, hermétique, et qu’elle se perd dans des considérations d’ordre technique. Un moine zen m’expliquait un jour que l’attitude de mushin (la manière zen de l’oubli du moi) ressemblait à celle du menuisier japonais qui peut construire une maison sans avoir de plan. J’ai demandé: « Et celui qui dessine le plan sans avoir de plan pour le faire ? » C’est, je crois, cette attitude que possédait Suzuki envers l’érudition: il pensait, il intellectualisait, il se penchait sur les manuscrits et les dictionnaires, tout comme un moine zen pourrait balayer le plancher, dans l’esprit mushin. Voici ses propres paroles: « L’homme est un roseau pensant, mais il accomplit ses plus grandes oeuvres lorsqu’il ne calcule ni ne pense; il faut reconstituer « l’innocence de l’enfant » par de longues années d’entraînement dans l’art de s’oublier soi-même. Lorsque ce but est atteint, l’homme pense et pourtant il ne pense pas. Il pense, comme la pluie qui tombe du ciel; il pense comme les houles qui déferlent sur l’océan; il pense comme les étoiles qui illuminent les cieux nocturnes; il pense comme les pousses vertes dans la paisible brise du printemps. En fait, il est la pluie, l’océan, les étoiles, la verdure. »

– Article original d’Alan Watts (Alan Wilson Watts, 1915-1973) publié dans son livre Does it matter ? (Pantheon Books, New York, 1969). Traduit de l’américain par Maurice de Cheveigné.

Copyright © Alan Watts / La République des Lettres, mercredi 13 janvier 2010

Par Alan Watts

Source : www.republique-des-lettres.fr