STATU QUO.

Coincé entre la Chine et l’Inde, le Tibet s’est doté d’un statut à l’allure particulière.

Le Tibétain se targue de n’avoir jamais eu par le passé, à souffrir d’une quelconque influence imposée de l’extérieur. En quelques 2000 années d’existence, le Tibet s’est attaché à la « souveraineté » de ses terres.

Il y eut bien la menace mongole, au XIII siècle, lorsque l’empire de Gengis Kahn se penchait sur l’Europe et s’étirait jusque vers la Chine. Mais le Tibet, considéré comme une grande puissance d’Asie depuis le VII siècle, date de son unification, dissuade l’ennemi d’appétits conquérants et conclue un accord pacifiant. L’invasion est évitée. Et les Mongols n’interfèreront pas dans les démêlées sino-tibétains, aussi sensibles que limitées.

Si le sujet est épineux, ses racines font date.

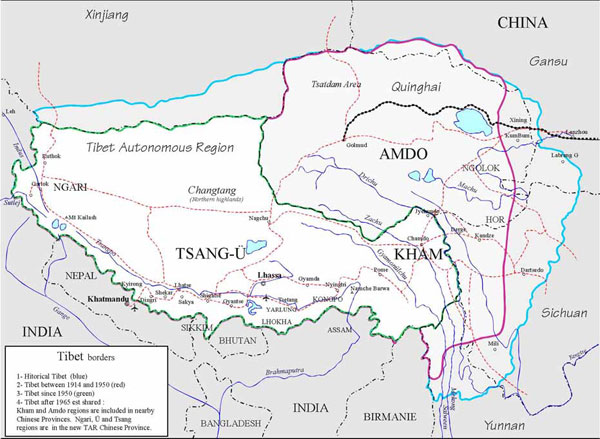

Nous sommes en 821/ 823, et les deux pays s’accordent sur une reconnaissance commune des frontières : « les Tibétains seront heureux au Tibet, et les Chinois en Chine ». L’heure est à la diplomatie du retranchement, seul garant fragile d’une paix en rupture quelques années plus tard.

En 1642, les affaires atones reprennent. Le Dalaï-Lama de l’époque qui avait consolidé son pouvoir sur le Tibet à l’aide d’un protecteur mongol, noue contact avec certains empereurs Mandchous. Ceux-ci à la conquête de la Chine, y établiront la dynastie Qing (1644-1911) et offriront au chef bouddhiste le titre de « guide spirituel » attaché à l’empereur. Puis, l’invasion subite de Lhassa, capitale du Tibet, par la Grande-Bretagne modifie la donne. La dite « convention de Lhassa » signe l’accord mutuel anglo-tibétain.

Les relations se tendent. Pékin, qui revendique une certaine souveraineté sur le régime tibétain s’attire les critiques de l’empire britannique.

En 1911, l’empire Mandchou est renversé par l’armée chinoise. En interne un traité sino-tibétain assure la stabilité relative des deux camps. Côté Tibet, le Dalaï-Lama, en chef temporel, affirme l’indépendance complète de son peuple, qui, au grè du temps a su ménager ses relations avec le Népal, le Bhoutan, la Grande-Bretagne et l’Inde indépendante (15 août 1947).

Rappelé à l’ordre par la Chine, Lhassa est « invité » à se joindre à la République chinoise.

La crispation s’enlise. En médiateur avéré, l’empire Britannique tente une conciliation « à trois », en 1913, à Simla. L’échec est cuisant. L’entente sino-tibétaine est au point mort. A l’opposé, l’amitié anglo-tibétaine s’impose de fait. La Grande-Bretagne promet de ne pas reconnaître quelque droit chinois sur le Tibet, tant que Pékin n’aura pas apposé son accord à la garantie des frontières tibétaines. Condition sans appel et sans écho.

Vient le tournant de 1949. Mao Zedong, porté haut par ses troupes rouges s’impose à Pékin et s’impose sur Lhassa, dès 1951. Quelque dix ans plus tard, le Dalaï-Lama s’enfuit en Inde. A l’abri des répressions, il établit, avec son équipe rapprochée, un gouvernement d’exil. En 1963, il appelle de ses vœux un « Tibet démocratique » sous une forme constitutionnelle, en rupture avec les traditions de la société tibétaine.

Les contentieux sino-tibétains d’alors le sont encore aujourd’hui.

C’est que la situation diplomatique, de part et d’autre s’enfonce dans un statu quo, ficelé par l’absence de dialogue reél entre les deux gouvernements.

De Strasbourg, le Parlement européen -tout à la cause tibétaine, plaide en faveur d’un dialogue entre le Dalaï-Lama et le gouvernement chinois.

Mais Wen Jiabao, premier ministre de la République populaire de Chine (RPC), en 2003, a réitéré les conditions officielles, selon lesquelles la « porte communicante » entre les deux Etats resterait grande ouverte : le renoncement tibétain à l’indépendance.

Comme toujours, les mots sont pesés

Avril 2007

– Magali Lacroze, pour www.buddhachannel.tv