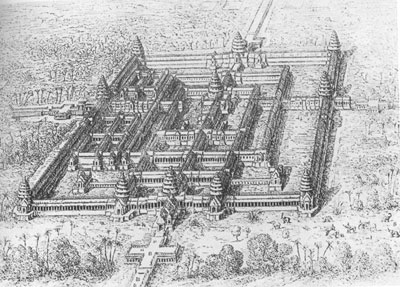

Dans « Les Ruines d’Angkor » paru en 1908, Charles Carpeaux, photographe et fils du célèbre sculpteur, évoque son souvenir émerveillé d’Angkor Thom

Impressionné par les moulages de plâtre exécutés par Delaporte, qui le font rêver et lui donnent tout jeune l’envie d’aller voir « l’étoile du soir se lever sur les grandes ruines d’Angkor », Lucien Viaud, plus connu sous son nom de plume Pierre Loti, se rend à Angkor Thom sur l’invitation de Carpeaux. Dans « Un Pèlerin d’Angkor », livre qu’il dédie en 1901 à Paul Doumer, alors Gouverneur général de l’Indochine, il confesse son effroi face au Bàyon : « Tout de même, avant de m’éloigner, je lève la tête vers ces tours qui me surplombent, noyées de verdure et je frémis tout à coup d’une peur inconnue en apercevant un grand sourire figé qui tombe d’en haut sur moi… et puis un autre sourire encore, là-bas sur un autre pan de muraille… et puis trois, et puis cinq, et puis dix, il y en a partout, et j’étais surveillé de toutes parts … Les « tours à quatre visages » ! Je les avais oubliées, bien qu’on m’en eût averti. Ils sont de proportions tellement surhumaines, ces masques sculptés en l’air, qu’il me faut un moment pour les comprendre ; ils sourient sous leurs grands nez plats et gardent les paupières mi-closes, avec je ne sais quelle féminité caduque ; on dirait de vieilles dames discrètement narquoises ; images auxquelles depuis des siècles, ni le lent travail de la forêt, ni les lourdes pluies dissolvantes n’ont pu enlever l’expression, l’ironique bonhomie, plus inquiétante encore que le rictus des monstres de la Chine. […] Les grandes figures de Brahma, « les vieilles dames débonnaires », si sournoises et peu rassurantes l’autre soir dans le crépuscule , je les retrouve partout au-dessus de ma tête, avec ces sourires qui tombent sur moi d’entre les fougères et les racines. Elles sont bien plus nombreuses que je le croyais; jusque sur les tours les plus lointaines, j’en aperçois toujours, coiffées de couronnes et le cou ceint de colliers. Mais, en plein jour, combien elles ont perdu de leur pouvoir effarant. Ce matin elles semblent me dire : « Nous sommes bien mortes, va, et bien inoffensives ; ce n’est pas d’ironie que nous sourions ainsi les paupières closes, c’est parce que nous avons à présent la paix sans rêves » […] Ces tours, avec leurs formes trapues et leurs rangs superposés, on pourrait les comparer, en silhouette, à de colossales pommes de pin, mises debout […] La facture (des bas-reliefs) en est plus enfantine, plus sauvage qu’à Angkor Vat, mais l’inspiration s’y révèle plus violente, plus tumultueuse. Et une telle profusion déconcerte ; à notre époque de mesquinerie versatile, on arrive à peine à comprendre ce que furent la persévérance, la richesse, la foi, l’amour du grandiose et de l’éternel chez ce peuple disparu. […] Pour mes yeux d’occidental, c’est surtout une impression d’incompréhensible et d’inconnu qui se dégage de ces choses mortes. La moindre sculpture, le moindre linteau sur un portique, le moindre de ces couronnements imitant des flammes, sont pour me causer une stupeur, comme la révélation d’un monde lointain et hostile. Des monstres, en pierre verdâtre, assis dans des poses de chiens et coiffés à la mode sans doute de quelque planète sans communication avec la nôtre, m’accueillant avec des regards par trop étranges, avec des rictus jamais vus même dans les vieux sanctuaires chinois d’où j’arrive : « Nous ne te connaissons pas, me disent-ils. Nous sommes des conceptions à jamais inassimilables pour toi. Que viens-tu faire chez nous ? Va-t’en ! ». Du reste, à mesure que le soleil monte et flamboie davantage au-dessus de la voûte épaisse des branches, une lourdeur progressive ralentit nos pas : nous marchons comme enveloppés de plus en plus par une sorte d’agressive poussière dansante et scintillante, qui est un tourbillon de moustiques, et c’est avec une lassitude un peu fiévreuse que nous continuons d’errer dans cette forêt des sombres enchantements…, linceul d’une ville. »

Toujours à propos du Bàyon, Pierre Loti écrit : « Au temps brahmaniques, ce Saint des Saints a dû être un lieu où les hommes tremblaient et des siècles de délaissement n’en ont pas chassé l’effroi ; c’est bien toujours le refuge des antiques mystères… l’un des plus prodigieux temples du monde ».

Captivé certes, il l’est, mais point dupe. Aussi critique-t-il sur le fond l’implantation française en Indochine : « cet épisode manquera de grandeur et surtout manquera de durée ; […] bientôt on ne verra plus guère dans cette région errer […] ces hommes de race blanche qui convoitent si follement de régir l’immémoriale Asie et d’y déranger toutes choses ».

Une analyse prémonitoire, mais qui ne se vérifiera qu’à long terme. Car le retour d’Angkor dans le Royaume du Cambodge en 1907 marque aussi sa prise en charge par l’École Française d’Extrême-Orient, laquelle est à l’époque, le bras scientifique du pouvoir colonial. Dès 1908, sous l’impulsion de Jean Commaille, peintre de vocation et ancien de la Légion devenu le tout premier conservateur du site, archéologues et épigraphistes se voient en effet offrir un champ d’activité extraordinaire et pratiquement illimité. Une présence permanente remplace les missions ponctuelles de naguère. Le quasi-monopole qui en résulte fait souvent grincer des dents. Mais il permet d’assurer pendant plus de soixante ans, à travers les changements d’hommes et de méthodes, une remarquable continuité dans les travaux scientifiques ou techniques qui peu à peu font renaître Angkor.

« Le journaliste Tudesq mort à Saigon disait quelques heures avant sa mort qu’il y a quatre ans, Commaille, Maurice Long, Lord Northcliffe et lui étaient entrés dans un temple d’Angkor malgré l’avis du gardien. Le gardien leur dit qu’ils seraient tous morts dans quatre ans, ce qui se réalisa. Angkor est bien un des endroits les plus maudits, les plus maléfiques que je connaisse. J’en étais revenu malade et la relation que j’ai faite de mon voyage a péri dans un incendie. ».

La malédiction d’Angkor et la mort surnaturelle de Lord Northcliffe, pourquoi pas… Libre à lui d’y croire, à une époque où tout le monde se rapportait, faute d’en connaître encore l’explication scientifique, à la « malédiction du pharaon » de la Vallée des Rois et à la mort non moins surnaturelle de Lord Carnavon, survenue en 1923.

Pourtant, l’Asie n’est pas étrangère à Claudel. Il y a passé en tout une dizaine d’années. À Shanghai tout d’abord, où il décroche un poste dès 1894. À Fou-Tchéou ensuite, puis à Tien-Tsin (1902-1905) et finalement à Tokyo (1921-1924), en tant qu’ambassadeur en titre. Ce dernier séjour lui apporte enfin sa révélation: le Japon le fascine, son théâtre en particulier. Comme Bernard Shaw, il y découvre la beauté scénographique du Nô et du Kabuki et leur consacre quelques belles pages.

C’est sans doute Michel Tauriac, journaliste-romancier *, qui l’a le mieux cerné : « Plus connu pour ses succès littéraires que pour ceux obtenus dans la carrière, le nouvel ambassadeur de France à Tokyo, sur la route du Japon, a tenu à s’arrêter au Cambodge. […] Grand front, nez busqué, noble moustache. Un tantinet méprisant à l’égard de cet autre écrivain qu’est Pierre Benoit qu’il considère comme un feuilletoniste et non un écrivain. L’un comme l’autre siègeront un jour à l’Académie Française **. »

À ses heures, Raphaël taquine un peu la Muse. En témoigne ce petit poème que Pierre Benoit, en lui prêtant sa plume, lui fait dédier au Roi Lépreux, poème dont la grandiloquence voulue ne manque pas de faire sourire :

« Plus que les Doña Sol, les Thisbé et les Fantine

Ta gloire m’a séduit, Ô Prince, et j’ai compris

Tout ce qu’un jeune roi de chryséléphantine

Peut avoir pour un cœur solitaire de prix »

Et Maxence Webb, la richissime et excentrique Américaine qui l’a guidé jusqu’à la statue, de lui faire gentiment observer : « Pardon ! C’est très joli, mais pourquoi chryséléphantine ? Le Roi Lépreux, vous savez bien qu’il est en grès » . Passablement froissé, le poète lui rétorque : « la richesse de la rime ». On ne saurait trouver mieux ! Mais fort lui est de voir bien vite la réalité en face : « Je m’étais approché de la statue. Elle était d’un très beau grès violacé et représentait un jeune homme complètement nu, d’une taille un peu au-dessus de la moyenne, assis à l’orientale. Les cheveux, tressés finement, retombaient en torsades. Le visage remarquablement pur, avait une noblesse triste, presque désespérée. », relate-t-il à l’occasion de sa deuxième visite.

Le poète, chez lui, ayant fini par céder la place au Conservateur, voici comment notre Saint-Sornin conçoit sa nouvelle mission : « Mon cher, écrit-il à son correspondant, pas mal de gens, avant et après moi, ont visité Angkor, et tous sans exception, en livres ou en articles, ils y sont allés ensuite de leur petite description. À l’heure qu’il est, cela ne facilite pas ma tâche, d’autant que parmi eux, il y en avait bien trois ou quatre qui avaient du talent. ».

« Bien que nous sachions qu’une tête bouddhique khmère implique des siècles de bouddhisme, nous la regardons comme si le sculpteur en avait inventé l’esprit et la complexité. Elle dispose pour nous d’un «absolu relativisé». Magiques, cosmiques, sacrées, religieuses, les grandes œuvres nous atteignent du fond du passé comme autant de Zarathoustras inventés par autant de Nietzches. » (« Les Voix du silence », 1951).

* Michel Tauriac dans « La Reine d’Angkor », ouvrage déjà cité.

** Si Paul Claudel est élu brillamment à l’Académie Française en 1946 avec 25 voix sur 25, Pierre Benoit l’a précédé de longue date sous la Coupole. De 15 ans très exactement ! Animateur de la candidature de Paul Morand, Benoit démissionnera en 1959 de cette « noble institution », en déclarant qu’il n’y mettrait jamais plus les pieds. Il entend ainsi protester contre le veto du Général de Gaulle qui s’opposait à l’élection de son candidat, arguant du fait que celui-ci avait occupé le poste d’ambassadeur sous le gouvernement de Vichy. De Gaulle ayant finalement levé l’exclusive en 1968, Paul Morand entrera à l’Académie la même année.

Propos recueillis par Jean-Pierre Sauvageot, Président de l’ONG internationale APSEC