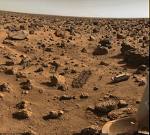

1994年のこと、スペースシャトルの中で、4匹のメダカが産卵をしたそうである。この話を聞いたとき、思い出したことがある。人間が人間たるゆえんは地球という惑星の風土がもたらすものだから、火星や月に移住すれば、どんなに環境を整えても人間らしさは失われるという意見である。こう述べたのは、ルネ・デュボスというフランス生まれの細菌学者であり思想家でもある人物。実に多くの著作があり、邦訳されているだけでも20冊近いが、これは『内なる神』という著書の中の言葉である。デュボスの言うところに従えば、火星人とはタコの化け物のような存在ではなく、火星で生まれた人間のことであり、金星人とは金星で生まれた人間のことであるということになる。いみじくも、無重力の中で生まれたメダカは、「宇宙メダカ」と名付けられているのだが。

地球人の定義は、地球という「場」が与えていることになるが、惑星地球に住むという条件の先に、今度は地域性が見られるようになる。土地に内在する力が影響力を与え、その地に住む人間の生活を規定する。こうしたデュボスの思想は、ある意味で、急進的に発達してきた環境思想に水をかけるものとなる。急進性を増した環境思想は、人間のいない自然を一種の理想とみなし、徐々に反人間的な側面を強めていたからである。人間と連動した自然というものは想定外となる。最近ではさらに、自然は、実は本当の意味での「自然」ではないということが、科学的にも分かってきた。我々が「自然」と考えている自然は、人間の社会と連動していたのである。なにしろ、完全に人跡未踏の森林はないとまで言われ出したのだ。アマゾンの奥地に、一定間隔で食べられる実のなる木があるのは、先住民族が、その実を埋めていった結果であるという。人間が入り込めば、なんらかの形で痕跡が残る。つまり、アマゾン奥地でさえも、一種の人工林であるとみなせるのである。

もっとも、社会が自然を加工して現在の姿になったのと、自然の影響で社会が規定されたのと、どちらが先なのかは、「鶏が先か、卵が先か」の論争に似て、結論が出てこない。フランスの社会派エコロジストのセルジュ・モスコヴィッシなどは、自然が社会によって規定されているとして論を展開しているのだが、人類の歴史を600万年とみなしても、文字通り、自然の中で生きてきた人間たちが、いかに社会を築き上げたかという想像を絶するドラマなのである。自然と社会の相互の連関が、今日に至るまで連綿として続いたのだろう。

もっとも、社会が自然を加工して現在の姿になったのと、自然の影響で社会が規定されたのと、どちらが先なのかは、「鶏が先か、卵が先か」の論争に似て、結論が出てこない。フランスの社会派エコロジストのセルジュ・モスコヴィッシなどは、自然が社会によって規定されているとして論を展開しているのだが、人類の歴史を600万年とみなしても、文字通り、自然の中で生きてきた人間たちが、いかに社会を築き上げたかという想像を絶するドラマなのである。自然と社会の相互の連関が、今日に至るまで連綿として続いたのだろう。

デュボスの考えでは、自然が先である。というか、場所の特性、場所の精神に注目している。「景観、あるいはそこに住む人々の独自性は、その場所の持つ一群の属性によって決定されている」、そして「ひとつひとつの場所は、その場所独自の精神を持っていて、その精神が発達するにつれて、その場所の物理的外観や、そこに住む人びとの思潮を形づくっている」とされる。その土地に潜む力が、人間社会に影響を与え、家屋・公園・工場・ビルなどの人造物の建設にさえ土地固有の存在になっているというのだ。この力は、何かを造り上げる差異の精神性と言ってもいいだろう。自然的・文化的な諸影響力は、技術的・政治的命題を克服するほど強力である。デュボスによれば自然とは「地理的、社会的、あるいは人間的な現象ばかりではなく、わけても、実在の表面下にかくれたすべての『力』」なのである。自然と社会は、相関関係にある。だから私たちにとって変化していないようにみえる景観は、実は人工の結果なのである。何も人工の自然だから悪いわけではない。しかし、こうした人工の景観は、場所の精神が生み出した人間精神によるものなのであり、大元にはその地の自然があるから、結局は自然が造り上げたものでもある。

この事実は、反面で先住民族=エコロジーへの盲信を戒めるものでもある。エコロジカルな民族との評価を得ているアボリジニもオーストラリアの生態系に影響を与えているし、北米大陸の草原は、先住民族が焼き払った結果だという。ほかにも「自然を尊敬するという中国人の態度は、実は古代に自然に対して加えられた損害への反動として起こったのであろう」と指摘され、日本庭園も自然の直接的な表現というよりも景色に対する知的態度を象徴的に演出したものだという。

これを拡大して考えると、自然が好きだから自然を守るわけではないと言えるかもしれない。締め縄のはられた大木への崇敬にもかかわらず、日本で工業化と自然破壊が進んでしまったことはオーストラリアの哲学者パスモアなども指摘するところだ。自然を開発によって破壊する土木業者の社長が、自宅の庭園だけは立派にしているのを見ると、システム的な問題を感じざるを得ない。ただ、日本社会について一言弁護しておけば、日本の仏教と神道(=アニミズム)は農業と結びついたものであり、明治維新による近代国家推進と戦後のアメリカ型高度成長によってシステムの大半が形骸化してしまった側面もあるが。

それでも、日本社会には自然の伝統が息づいている。一見すると自然ではないものが、自然がはぐくんだ存在であることは、自然の先に文化が生じたことから類推できる。地域の自然と連動して文化ははぐくまれ、その場所においては連続性を持つ。地域の独自性や社会の連続性の持つ影響力の例として、日本のトヨタ自動車が交通事故犠牲者の冥福を祈って仏像を安置した社を建立したことを挙げている。これは欧米では見られない現象である。自然的・文化的な力は、遺伝にも作用する。遺伝と環境の相互作用は、性習慣にまで影響を与え、ゲーリー・スナイダーによれば、「中国や日本のエロティシズムは、錦のとばりの奥に潜む陰影に満ちたものであるのにたいし、ギリシァのそれは、さんさんと降りそそぐ太陽の下での一糸まとわぬ姿であり、インドのエロティシズムは、腰や胸、複雑な模様を凝らした石の床の上を軽妙に歩く手足である」とされているのだ。

それでも、日本社会には自然の伝統が息づいている。一見すると自然ではないものが、自然がはぐくんだ存在であることは、自然の先に文化が生じたことから類推できる。地域の自然と連動して文化ははぐくまれ、その場所においては連続性を持つ。地域の独自性や社会の連続性の持つ影響力の例として、日本のトヨタ自動車が交通事故犠牲者の冥福を祈って仏像を安置した社を建立したことを挙げている。これは欧米では見られない現象である。自然的・文化的な力は、遺伝にも作用する。遺伝と環境の相互作用は、性習慣にまで影響を与え、ゲーリー・スナイダーによれば、「中国や日本のエロティシズムは、錦のとばりの奥に潜む陰影に満ちたものであるのにたいし、ギリシァのそれは、さんさんと降りそそぐ太陽の下での一糸まとわぬ姿であり、インドのエロティシズムは、腰や胸、複雑な模様を凝らした石の床の上を軽妙に歩く手足である」とされているのだ。

自然環境に、身体の機能や心の反応も合わせていかなければ人間は生き残ることが不可能であったから、環境の重要性はどんな強調してもしすぎることはない。個々の生物として見ても環境は重要である。学習能力、行動パターン、解剖学的構造、身体の大きさ、生理機能、寿命は環境によって左右される。デュボスは、遺伝が重要であるということを認めるとしても、社会勢力、環境条件、歴史的な偶然などの方がいっそう重要な要素だと考えているのである。

「環境全体ー感覚的環境と概念的環境ーは、多くの側面で、この初期段階の条件づけで一役買っている」とされている。すべては概念的環境の中に生きているが、その概念的環境がそれぞれの倫理的・社会的態度を決めるのである。例えば進歩の本質についての意見、宇宙の秩序における人間の位置についての観念、神という言葉とかかわる態度などがこうして決まるのである。

環境の力の強さの強調は、今日の米国において先住民族の子孫の自殺率が高いことを思い起こさせる。先住民族の子孫の生活環境が劣悪で、スラムからの脱出に絶望を抱きがちだという話を聞いているからである。それは、巧妙に長期的に仕組まれた民族絶滅計画かと疑わせるほどである。かっての、土地に密着して生きていた文化的生活を破壊されたことは、文化的のみならず生物種としての生存をも許さないものにするのかもしれない。

では、これほど強力な場所の力にもかかわらず、世界を覆う環境問題の原因は何か。場所の力を無視する勢いの、生活様式と盲目的テクノロジー推進であるとデュボスは考える。その根は深いが危険性の増大はやはり昨今強まっている。環境が人間を規定するなら、環境破壊後の世界に存在するのは「人間」ではなくなることになる。

ちょうど「ガイア論」の提唱者ジェームズ・ラヴロックが、ガイアの自浄作用の中で悲観論を強めているように、デュボスも時代とともに危機意識を高めているのである。1970年の『目覚める理性』では「人間が真の科学の時代に入る時、人間は自然征服という野蛮で破壊的な試みをあきらめるだろう。そのかわりに人間は、生活様式とテクノロジーとが人間を再び自然に調和させるような方式で、自らを環境の中に投入することを学ぶであろう」と述べていたが、その2年後の『内なる神』では、環境問題の拡大に対応するように、「人間と環境の間の不均衡な関係を是正すべく、いますぐにでも第一歩を踏みだすのでなければ」ならないとトーンを変えているのだ。

もっとも、環境保護のあり方も強引な形式は出さないところがデュボスらしい。「アッシジの聖フランチェスコ」は「エコロジーの聖者」として名高いが、環境保護のあり方としては、「聖ベネディクトは聖フランチェスコよりも、現代世界の人間生活や人間の条件一般にずっとかなっていた」と述べてはいるが、ベネディクト会の生活様式を採用したのは「場所の精神」によることをデュボスは認めており、「オーストラリア原住民、ナバホ・インディアン、仏教徒、もしくはマホメット教徒ならば、それぞれの伝統から他の例を選んだであろう」と述べているあたりは、「平和」を守るということで、アッシジに世界各地の宗教的指導者を呼び、「各々のやり方で、各々の神に、各々の言葉で、各々の神に平和を祈りましょう」と語ったヨハネ・パウロ2世の叡智とだぶって見える。

もっとも、環境保護のあり方も強引な形式は出さないところがデュボスらしい。「アッシジの聖フランチェスコ」は「エコロジーの聖者」として名高いが、環境保護のあり方としては、「聖ベネディクトは聖フランチェスコよりも、現代世界の人間生活や人間の条件一般にずっとかなっていた」と述べてはいるが、ベネディクト会の生活様式を採用したのは「場所の精神」によることをデュボスは認めており、「オーストラリア原住民、ナバホ・インディアン、仏教徒、もしくはマホメット教徒ならば、それぞれの伝統から他の例を選んだであろう」と述べているあたりは、「平和」を守るということで、アッシジに世界各地の宗教的指導者を呼び、「各々のやり方で、各々の神に、各々の言葉で、各々の神に平和を祈りましょう」と語ったヨハネ・パウロ2世の叡智とだぶって見える。

『内なる神』は全編を通じて、各種の比較が豊富であり、住居のあり方、食事の種類など、それだけでも興味が尽きないものである。これらは、土地の力、場所の精神、場所に潜む「内なる神」のなせるわざである。人間が、その精神によって「内なる神」から取り出した時、生物種、文化のみならず、あらゆるものに「本来そこにあってこそ輝きを増す」「その土地の花」が開花するのである。つまり文化の多様性とは、土地の多様性であり、生物の多様性と同様に守られなければならない「エコロジーの価値」ということになる。

「宇宙メダカ」の誕生からほぼ10年して、文科省が小学校での英語教育を本格的に検討していることを聞いたとき、好んで場所の力に逆らおうとしている教育の愚かしさを感じた。英語は言語の殺し屋と呼ばれているのに。どうせ日本型英語になってしまうという意見も聞くし、国語教育のために英語を教えるという話も聞いたが、やはり大切にしたいのは「世界に一つだけの花」日本語だと思う。これこそが日本という場所の生み出したものなのだから。

海上知明さん より